目次

はじめに

朝日新聞(2025.08.19)によると、日本で働く外国人の割合が昨年、「29人に1人」に達したとのこと。

15年前の2009年が「112人に1人」だったので、およそ3.9倍、286%の増加(!) を示しています。

日本人労働人口の減少に伴い、外国人就労者数の増加傾向は、ますます強まるでしょう。

そのような中、外国人就労者の技能向上のために、オンライン研修(eラーニング)が積極的に活用されています。

そしてeラーニング教材のグローバル展開に欠かせないのが、PowerPointなどのコンテンツの翻訳。

ただし、日本語を外国語に置き換えるだけでは、学習効果の高いeラーニングにはなりません。

本記事では、PowerPointをeラーニング教材として使用する企業担当者や、研修企画担当者が押さえておくべき、「PowerPoint翻訳の重要ポイント」を解説します。

PowerPoint翻訳は「見た目」だけでなく「伝わり方」が命

PowerPointなどで作られる教材の内容は、「テキスト情報」ばかりとは限りません。

それはデザインレイアウトやアニメーションといった視覚演出、または音声なども含めた総合教材です。

それらを外国語(逆に日本語)に翻訳する際、テーマ内容の専門知識以外にも、コンテンツへの幅広い対応力が求められます。

まずは、最近の案件で実際にあった「パワポ翻訳の落とし穴」をご紹介します。

PowerPoint翻訳の問題点

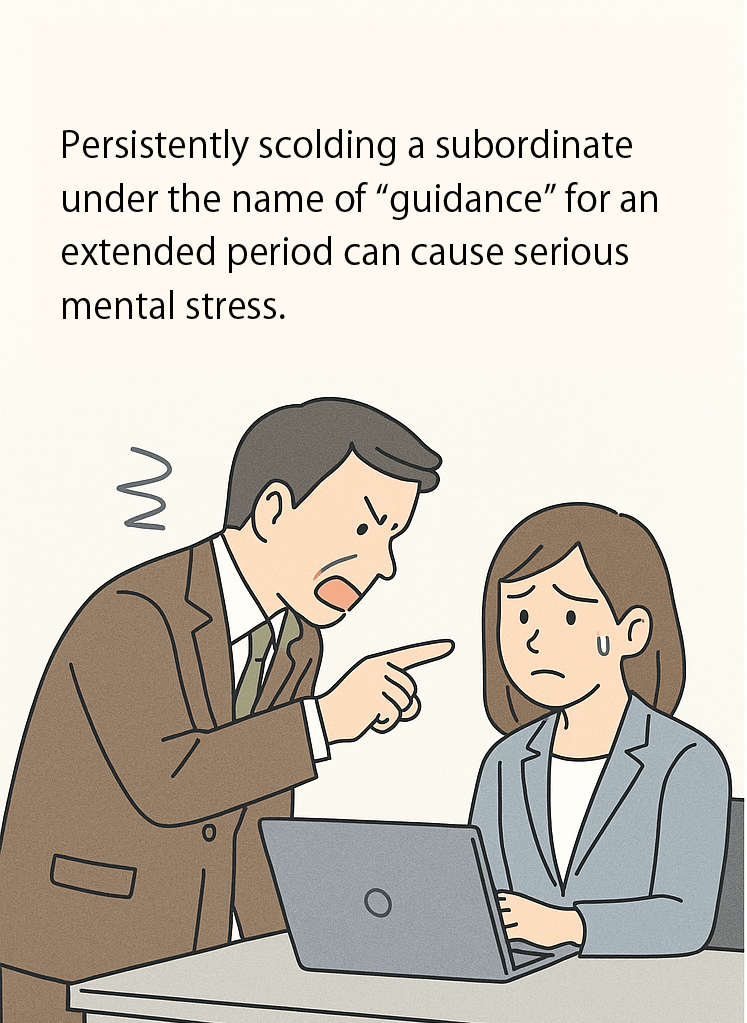

以下は、コンプライアンスeラーニングの事例で、「職場でのコミュニケーションにおける留意点」を学習者に考えさせる内容から切りだしたものです。。)

スライド番号1の原稿:

上司が部下に対して、指導の名のもとに長時間にわたって執拗(しつよう)に叱責したり、

スライド番号2の原稿:

業務とは無関係な私生活にまで言及するような行為は、いわゆるパワハラに該当するおそれがあります。

パワーポイント等の資料は、原稿内容のまとまりが、複数のスライドに分かれてしまうことがあります。

(同様にムービーなどの「映像コンテンツ」でも、内容が次のシーンにまたがるときがあります。)

上記のように、一文の途中でスライドが切れてしまうことを「泣き別れ」と言います。

意味が完結せず、途中で切れて「え?それで?」という印象を与えてしまう場合があります。

もちろん、これをそのまま英語に翻訳することは、可能です。(以下をご覧ください。)

スライド番号 1の英訳:(文の途中で切れている状態)

When a manager persistently scolds a subordinate for a long period of time under the name of guidance,

スライド番号2の英訳:(続き)

and begins to make comments about their private life that have nothing to do with work, such behavior may be considered power harassment.

これらは、文字通り、日本語(原文)に忠実な英語となっています。

ただ、文の中心となる述語「may be considered power harassment」が2枚目に来てしまっています。

英語ネイティブがみると、スライド1枚目は非常に中途半端で不自然に感じられます。

通常、英語では、言語の仕組みからも「主語+述語」が早く出てくる形が好まれます。

このような「泣き別れ」が多くなってしまうと、結構、日本語以上に読みにくいものです。

このことを無視して、単純に英語に翻訳したとしたら、どうでしょうか。

場合によっては、学習者の思考の妨げとなり、学習効果を下げてしまうことになるかもしれません。

せっかく言語展開したのに、結果的に、品質を損ねてしまうのはもったいないことです。

字義通りに翻訳することは基本ですが、杓子定規(しゃくしじょうぎ)に行かないときもあります。

PowerPoint翻訳問題点の改善

そこで今回は、スライド番号1と2とを以下のように直して、英語にしてみました。

改善策

【スライド1の改善】

上司が部下に対して、長時間にわたり執拗に叱責を続けることは、相手に強い精神的ストレスを与える可能性があります。

【スライド2の改善】

さらに、業務と関係のない私生活への干渉が加わると、パワーハラスメントと判断されかねません。

改善のポイントは、1スライドごとにセンテンスや意味が完結するよう、再構成したところにあります。

この内容通りに、英語では次のようにしました。

これで、英語でも各スライド内で、「主語+述語」が完結して理解しやすくなったと思います。

この例のように、原稿(日本語)が完成していても、単純に翻訳すれば済む話ではなさそうです。

英語表現としてどのようにすれば画面と合って、上手に収まるかということも考える必要があります。

前のスライドで納めればよいのか、次のスライドにまたいでよいのかも判断することになります。

そのため、学習内容の把握と理解が求められます。

まさに学習者に寄り添う気持ちをもって翻訳にあたることが、重要です。

そのほかの問題点

また、「ナレーション」として使われる場合には、さらに注意が必要です。

元の言語の場面(シーン)と違和感の無いようにタイミングを合わせる必要があります。

しかも、表示できる文字数にも注意を払わないといけません。

文書翻訳では英語のほうが、日本語の約1.8から2倍に文字数が増えると言われます。

そのため、映像(シナリオ)翻訳では、文意を損ねない範囲で言い換えを行ない、短くまとめるなど、

さまざまな翻訳上の工夫が必要になってきます。

ほかにも必要とされる注意点と対応を、簡単に以下にまとめてみました。

eラーニングに限らず、パワーポイント翻訳の注意点として参考にしていただけると幸いです。

PowerPoint翻訳で失敗しないためのポイント

1. ✅ レイアウトの崩れを防ぐ翻訳

- 注意ポイント:

- スライドデザインを保ったまま翻訳できているか。

- 対応ポイント:

- 原文より文字数が増える言語でも、レイアウトを壊さずに収める工夫がされているか。

- テキストボックスの自動調整や改行位置に配慮しているか。

2. ✅ 専門用語・社内用語の統一

- 注意ポイント:

- 社内用語、専門用語の表記がバラバラ(不統一)になっていないか。

- 対応ポイント:

- 事前に「用語集」や「翻訳メモリ」を共有、修正してもらえるか。

- 一貫性のある用語使用に注意しているか。

3. ✅ スライドごとの文脈理解

- 注意ポイント:

- 単語単位ではなく、スライドやセクション単位で全体の流れを踏まえた翻訳になっているか。

- 対応ポイント:

- 見出し、箇条書き、図表などの関係性を理解し、自然な英語表現に置き換えているか。

- 前後のスライドの流れを把握して訳しているか。

4. ✅ コメント・ノート欄の翻訳

- 注意ポイント:

- ノート欄の内容が翻訳されていない、あるいは飛ばされていることがある。

- 対応ポイント:

- ナレーションや補足説明があるノート欄も対象に含まれているか確認。

- ノート欄を音声合成やナレーションのスクリプトとして使うケースも多い。口語調での自然さも重要。

5. ✅ eラーニングとしての適切なトーン

- 注意ポイント:

- 教育目的に合った適切なトーンと分かりやすい表現になっているか。

- 対応ポイント:

- フォーマルすぎず、親しみやすい語りかけ調や、受講者に寄り添う表現になっているか。

- 命令形・提案形の使い方にも注意が必要。(e.g., “Click here to continue” / “Please note that…”).

6. ✅ アニメーションや音声同期との整合性

- 注意ポイント:

- スライドにアニメーションや音声が付く場合、翻訳のタイミングや長さが合っているか。

- 対応ポイント:

- セリフ調の翻訳や話速への配慮。

- 音声の長さやアニメーションの表示時間に合わせて、冗長な表現を避ける。

7. ✅ ファイル形式と納品形態の柔軟性

- 注意ポイント:

- 翻訳後のファイルが元のPowerPoint形式(PPTX)で納品されるかどうか。

- 対応ポイント:

- Tradosなどの翻訳支援ツールを使う場合でも、最終的にPPTXファイルとして納品可能か。

- 差分管理や修正がしやすい構成であるか(たとえば一部スライドだけの翻訳対応など)。

8. ✅ セキュリティ・機密保持

- 注意ポイント:

- 社内教育資料であるため、社外漏洩やセキュリティリスクが重要視されているか。

- 対応ポイント:

- NDAの締結。

- クラウド共有や翻訳ツールの取り扱いにおける情報管理方針の説明はあるか。

まとめ

このように、eラーニングコンテンツ、特にパワーポイントの翻訳には、失敗しないためのポイントが多くあります。

PowerPoint翻訳で発注者が求めているのは単なる「文字の置き換え」ではありません。

それは、「見た目・文脈・トーン・一貫性・利便性」などすべてに配慮した「教材としての完成度の高いコンテンツ」です。

もし、言語の種類に関わらず、学習効果の高いeラーニング作成にお悩みの場合は、ぜひ「翻訳+プラス」にご相談ください。

原稿起こしのフェーズからでも、またどの段階からでも、ご提案させていただきます。

お問い合わせは、こちらにて、お気軽にお問い合わせください。

(他、ご参考ページ)