目次

国際的な情報発信の必要性

少子高齢化や国内市場の成熟化により、国内だけでの成長は難しくなってきています。

多くの企業にとって、「国際化」が発展のかなめの一つとなるのは間違いありません。

そう考える企業が、海外の投資家やステークホルダーへの情報提供を進めています。

そのため、「統合報告書」を作成し、英語に翻訳する傾向が強くなってきています。

本稿では「統合報告書」を国際化(英語に)する上での注意点を解説していきます。

統合報告書の作成における問題点

まず、統合報告書の英語版をいかに短期間で完成するかが重要です。

ちなみに統合報告書(Integrated Report)は、主に2つの内容で構成されています。

企業の持続発展性や長期的な価値創造をステークホルダーに伝える役目を持ちます。

つまり財務情報など企業の留意情報と、非注記情報(環境・社会・ガバナンス:ESG)です。

そのため、多くの場合、以下のような内容が含まれます。

1. 統合報告書の主な内容

- 価値観、企業理念、経営のビジョン

- 社会との接点

- 市場における競争、競争優位を確保するための要素

- ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する認識

- グローバルな社会課題(SDGs等)の戦略

- 主要ステークホルダーとの関係性

- 事業環境の変化リスク

- バリューチェーンにおける影響力強化、事業ポジションの改善

- 経営資源・無形資産等の確保・強化方針

- 経営資源・資本配分(キャピタル・アロケーション) 戦略

また特に、IFRS(国際財務報告基準)に準拠した内容であることが求められます。

そしてその英語版は、海外の投資家・ステークホルダーに向けた情報発信となります。

ところが実際は、日本語原稿の作成にかなりの制作期間と、校正回数が費やされてしまいます。

そのため、海外版(主に英語)の制作に費やす時間が、圧倒的に不足してきます。

もしミスや内容の不足が生じると、海外投資家からの信頼を損ねてしまいます。

それでは、本来の目的とは真逆の結果を招き、本末転倒となってしまいます。

そこで、英語版を「短期間に且つ高品位で正確に」完成させる必要があります。

2. 問題点の解決

通常、多くの場合、日本語版が完成してから、英語の翻訳に入ります。

しかし、それでは予定通りに英語版をリリースすることができなくなってしまいます。

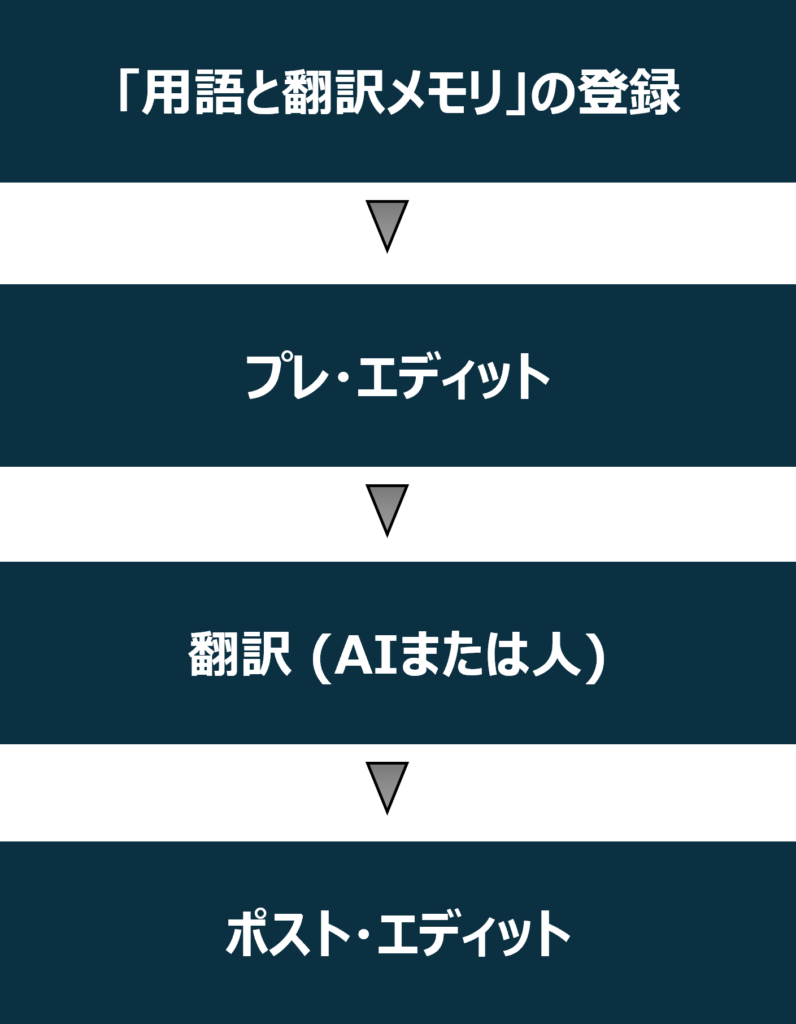

まず「翻訳メモリ」に登録しながら順に英語に翻訳して進めることをお奨めします。

つぎに、「(翻訳前後の)編集と、ツールを使って効率的に作成」することが効果的です。

以降、それぞれのプロセスをご説明します。

統合報告書(海外版)作成のプロセス

(ステップ手順)

1. 翻訳メモリについて

翻訳を進めると同時に「翻訳メモリ」に「用語」と「過去の英文」とを登録していきます。

(後から翻訳する原稿に対して、この「メモリ」に登録・保管済みのものを適用する。)

もし翻訳タイミングが複数回に分かれても、この適用で文章表現が統一されていきます。

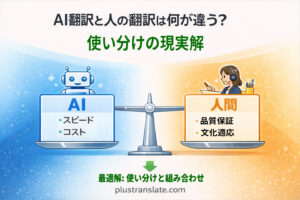

ここで翻訳スピードにおいては、AI翻訳が導入されたりします。

ただし反面、AIでは、この「表現を統一」する点が弱くなります。

AIは、特定のお客様用の辞書を持つことはないので、表現にバラつきが出てきます。

そこで翻訳と「翻訳メモリ」とを組み合わせることが、品質と速度を保つのに有効です。

2. 前編集 (プレ・エディット, Pre-Editing)

翻訳メモリに「翻訳」と「用語」とを登録する際は、正しいものを登録しないといけません。

そのために、原文(原稿)内容の吟味を、あらかじめ行なうことが重要です。

原文の内容(文化背景の違いなど)に注意しながら、原稿の表現の妥当性を確認します。

「翻訳メモリ」に、誤訳や解釈間違いを混入させないためにも、必要な作業です。

もしいままで蓄積された表現と変えないといけない場合、どれを採用するか取捨選択します。

さらに翻訳完了後の「自動レイアウト」に備えて、あらかじめデザインスタイルを設計します。

※ この場合、通常、アプリは「インデザイン(Adobe InDesign©)」をお奨めします。

これが、「前編集(プレ・エディット)」と呼ばれている主な内容となります。

3. AI または人による翻訳

内容や納期によって、AIが翻訳するか、あるいはネイティブが翻訳するかを判断します。

いずれにしても、原文を吟味していないと、解釈の間違いが混入する危険性があります。

その点は、人もAIも完ぺきではありません。どちらも勘違いやミスを犯します。

プレ・エディットにより、正しい「用語登録」と「原文吟味」が行われることで、ミスを回避します。

4. 後編集(ポスト・エディット, Post-Editing)

翻訳されたテキストが、果たして正しい「用語」で統一されているかを確認します。

もし前編集を省いてAI翻訳を行った場合は、ポスト・エディットで翻訳上のミスを訂正します。

(主格が明示されない文、婉曲・反語・慣用表現、係り受け判断などは、AIでも間違えます。)

ポスト・エディットで行われる主な内容

- 「文脈を誤解していないか確認」

- 「文体トーン(調子)の調整」

- 「用語の統一確認」

- 「文化背景、表記規則などの確認」(地域化 = ローカライズ)

- 「スタイルガイドや品質基準との照合」

自動レイアウト処理

最後にプレ・エディットでも触れた「自動レイアウト」処理を行ないます。

原稿内容の吟味や確認は、すでに済ませてあるため、最終出力(または印刷)となります。

特に「自動出力(レイアウト)」を可能にするか否かで、ソリューション効果に違いが出ます。

もし言語が自動的に置き換わるとすれば、人の入力ミスを防ぐことが可能となります。

もちろん言語が変わると文字数が変わるため、最後は微調整が必要となります。

しかし、出力後の校正確認の負荷を圧倒的に減らし、スケジュールを大幅に短縮できます。

「ポスト・エディット」が必要になった背景

この「ポスト・エディット」の手法が広まったのには、理由があります。

それは、「AIに任せても、最終的な品質の責任をAIに負わすことができない。」

… という当たり前の理解が広まったからだと考えています。

成果物について、品質の保証と責任を取ることができるのは、今の段階では人や組織です。

以下の例文をご紹介します。

- It’s not rocket science.

→ AI翻訳(DeepL) : 「それは、ロケット科学ではない。」または「ロケット科学じゃないんだ。」

※ 正しくは「そんなに難しいことではない。」の慣用表現。

ある意味、翻訳としては間違っていませんが、人がこのように翻訳すると怒られます。

現状のAIは、字義通り翻訳する傾向が強く、皮肉・ウィット(機知)・慣用句が苦手です。

人の感情や心情の裏にある意図を理解する力がまだ備わっていないようです。

AIは責任を取らない、取れない!

AIに怒っても、形式的に謝ったり、訂正したりもしますが、間違いの責任は取りません。

しかし「ポスト・エディット」を入れると、品質の保証責任を人や組織が負うことになります。

特にBtoBにおいて重要なのは、「責任の所在の明確化」です。

債務不履行や瑕疵とならないように、人がチェックするため、大きな品質保証が担保されます。

その意味では、現状のAIには人格が無く、法律的にも社会的にも無責任と言えます。

「翻訳内容の品質保証と責任を取る」という当然なことですが、これがAIにはできません。

まとめ

このプロセス※を踏むことで、海外向け「統合報告書」作成のスケジュールを大幅に短縮できます。

※(「用語・翻訳メモリ」の作成、プレ・エディット、(AI)翻訳、ポスト・エディットと自動レイアウト)

私たちは、このプロセスを踏まえたソリューションを多く実現してきました。

「統合報告書」の作成は、品質保証の責任をきちんと果たす「翻訳プラス(+)」にぜひご相談ください。

(他、ご参考ページ)